最新文章

土地整治的“浙江经验”:社会条件、动力机制与政策设计

2025-11-21文章建立了“土地整治机制”分析框架,通过分析土地整治的社会条件、动力机制与政策设计,阐释浙江省二十余年来土地整治的阶段特征和成效。文章将浙江省土地整治的历程分为土地整理、农村土地整治、全域土地综合整治三个发展阶段。第一阶段是2000—2008年,主要社会条件是快速工业化,关键动力机制是省内区域差异,政策设计是以“折抵指标”为核心。第二阶段是2008—2017年,主要社会条件是城乡统筹,关键动力机制是城乡级差地租,政策设计是以增减挂钩政策为核心。第三阶段是2017年以后,主要社会条件是高质量发展,关键动力机制呈现多元化特征,政策设计偏重跨行政区要素流动、行政统筹和乡村空间的增权赋能。

“

作 者

土地整治工作始于耕地保护,具有悠久的历史。在不同的发展阶段,土地整治处于不同的背景,有着不同的战略目标和政策设计。当前,土地整治已经走向全域土地综合整治的新阶段,对支撑乡村振兴发展具有重大意义,也是优化国土空间的重要政策工具。2019年12月,《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》提出,在全国开展全域土地综合整治试点工作。

浙江省是国内较早开展土地整治的省份。1995年,浙江省开始探索以“田、水、路、林、村”为主要内容的农地整理。2003年,浙江省启动“千万工程”,全面推进村庄环境整治、宅基地整理、自然村撤并和旧村改造,持之以恒地优化乡村国土空间。自2017年以来,浙江省开始推进全域土地综合整治工作。在实践过程中,浙江省不断总结相关经验,成为我国全域土地综合整治成效最为突出的地区之一。2023年10月,《自然资源部办公厅关于开展全域土地综合整治试点工作阶段性评估总结的通知》指出,认真学习借鉴浙江“千万工程”经验,系统评估全域土地综合整治试点工作开展以来取得的成效和存在的问题,总结提炼可复制、可推广的制度性成果,深入谋划下一阶段工作。

关于土地整治“浙江经验”的研究较多。如案例介绍、整治模式分析、整治政策介绍、动力与路径分析等。既有研究存在两点不足,一是对土地整治动力机制的研究较少;二是缺少综合性的分析框架,用以分析不同阶段土地整治的社会条件、动力机制、政策设计与整治效果的关系。本文试图在既有研究的基础上,建构一个完整的“土地整治机制”分析框架,并对不同阶段的土地整治特点展开分析,以期完整地理解“浙江经验”,也能更好地明确当前工作的方向和重点,避免简单地套用历史经验或现有方法。

01

浙江省土地整治分析框架与阶段划分

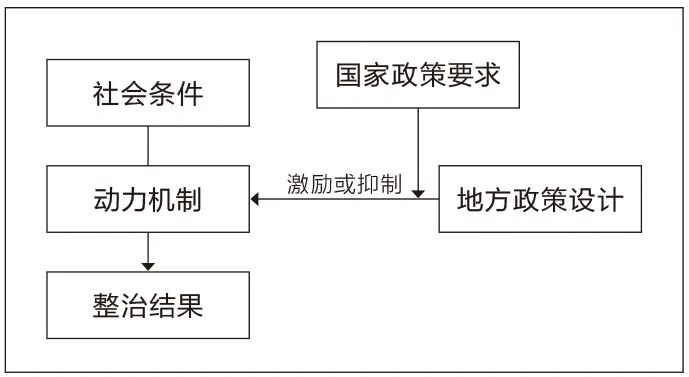

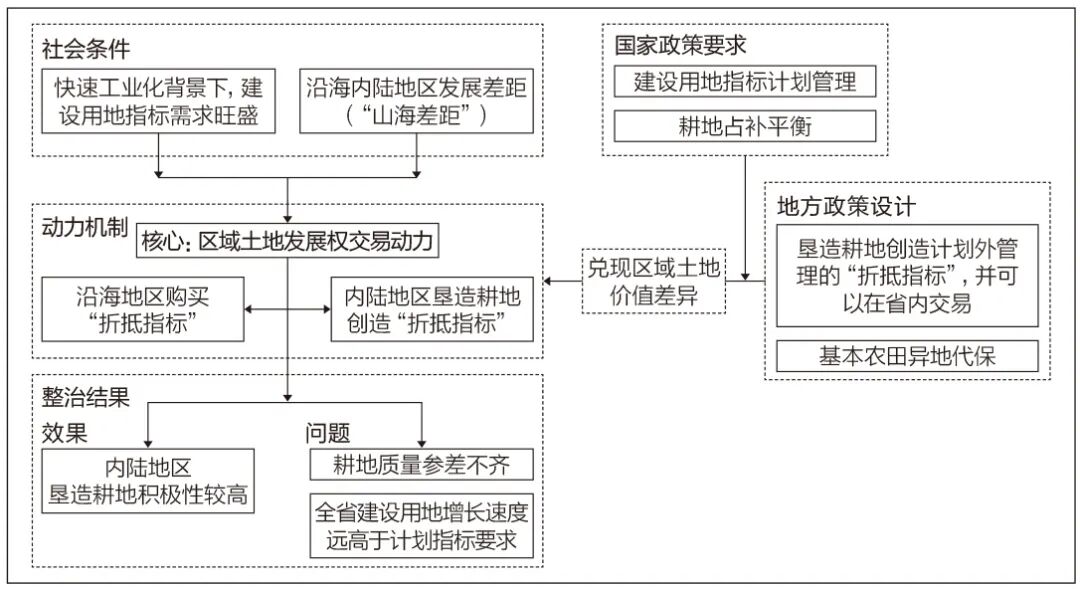

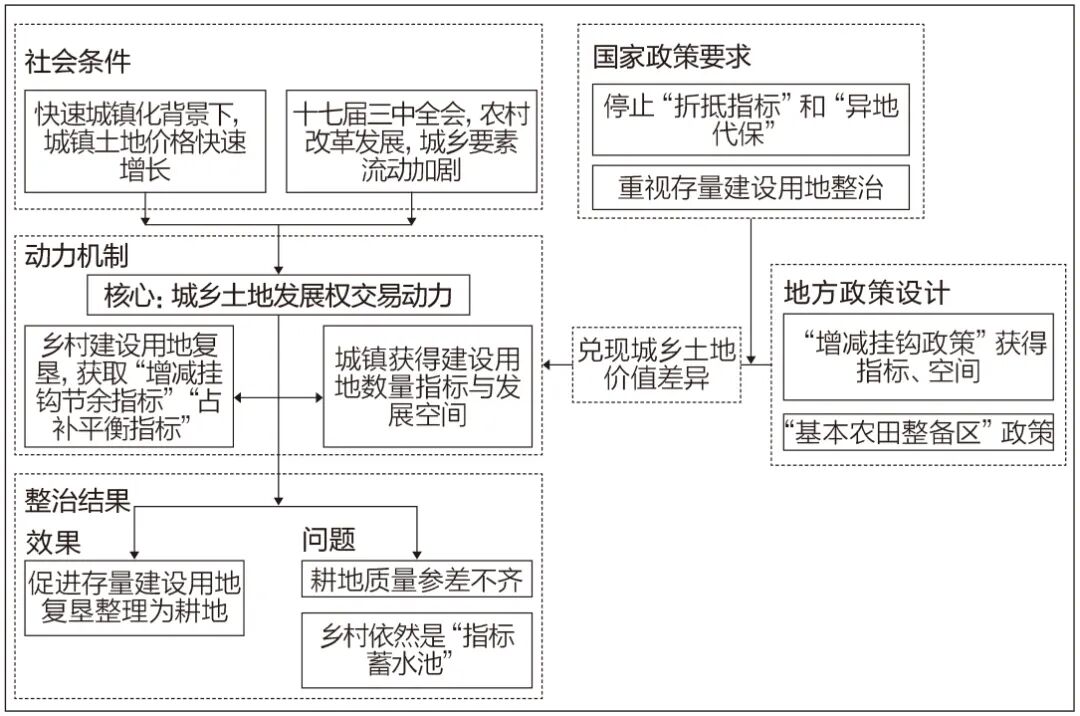

本文构建了“土地整治机制”分析框架(图1)。土地整治的背景是社会条件,既包含当前社会经济运行的主要特征,也包含当前社会发展的理念目标,它形塑了土地整治的动力机制。土地整治持续推进的关键是动力机制,主体是基层政府,基本目标是耕地保护。但单纯地开展耕地保护,地方政府的工作动力往往不足,必须解决相应的经济动力机制和行政机制(压力与激励)问题。土地整治动力需要政策设计予以释放,政策设计的核心是对国家土地宏观政策实施边际的优化,政策设计能够对动力机制形成激励或抑制作用,在很大程度上决定了土地整治的效果。

图1 浙江省“土地整治机制”分析框架

Fig.1 Analytical framework of the land consolidation mechanism in Zhejiang Province

资料来源:笔者自绘

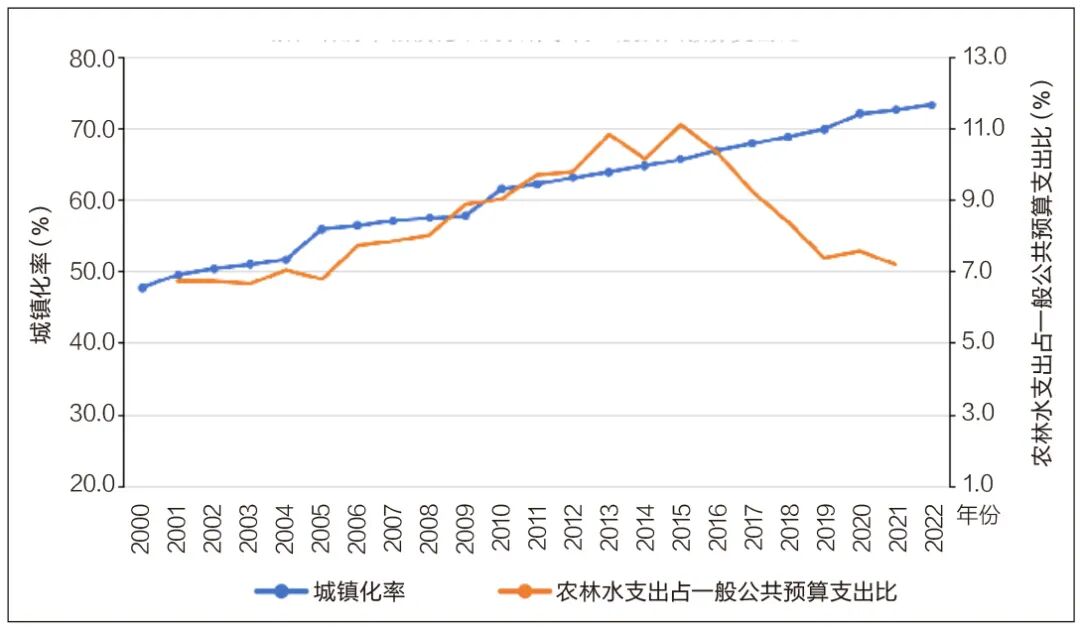

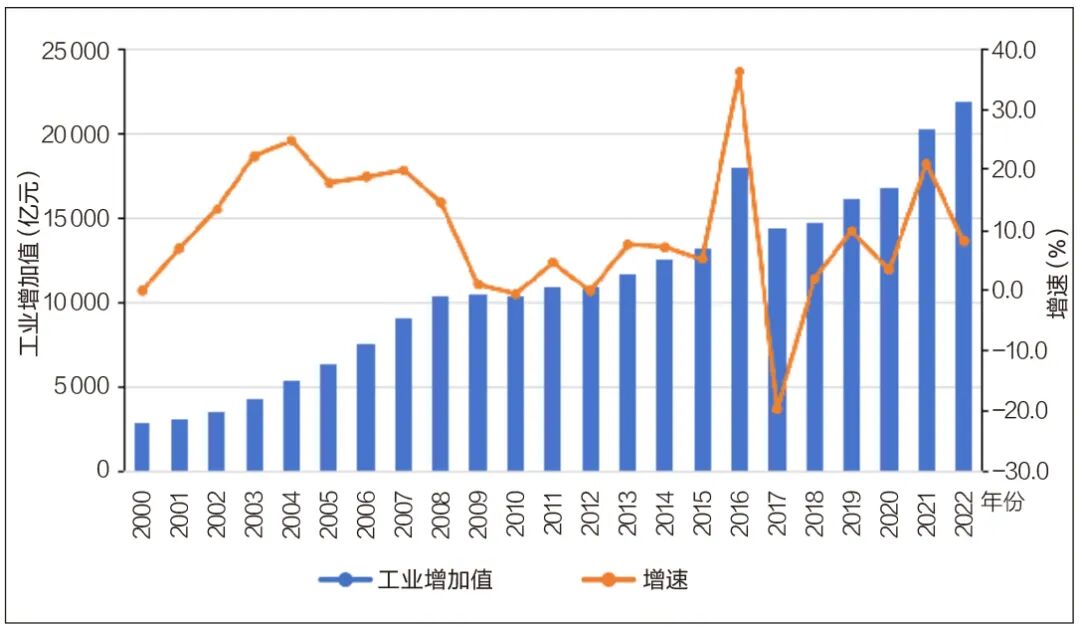

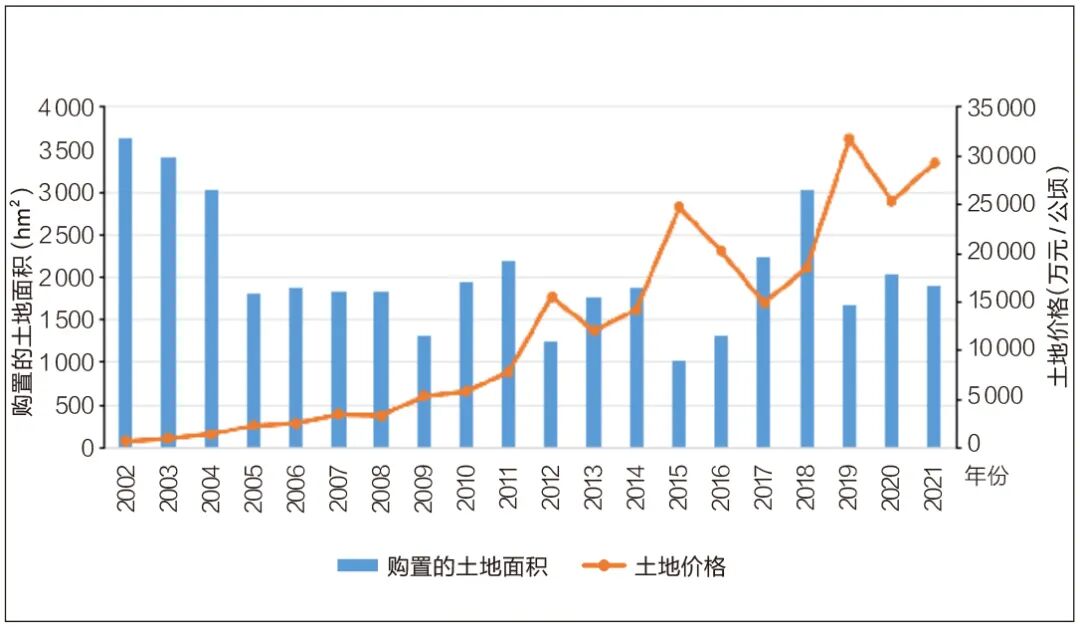

本文主要研究2000—2022年浙江省土地整治工作经验。为对不同阶段的社会条件有更清晰的认识,本文选取二十余年间浙江省社会经济发展的四个重要维度进行分析,包括城镇化(图2)、工业化(图3)、政府对乡村的投入、房地产发展情况(图4)。以上数据均来源于《浙江统计年鉴》(2001—2023)。

图2 浙江省历年城镇化率及农林水支出占一般公共预算支出比

Fig.2 The urbanization rate and the proportion of expenditure on agriculture, forestry and water conservancy in the general public budget in Zhejiang Province over the years

资料来源:《浙江统计年鉴》(2001—2023)

图3 浙江省历年工业增加值及其增速

Fig.3 Industrial value-added and its growth rate in Zhejiang Province over the years

资料来源:《浙江统计年鉴》(2001—2023)

图4 浙江省历年房地产开发购置土地的面积及价格

Fig.4 Land acquisition area and price for real estate development in Zhejiang Province over the years

资料来源:《浙江统计年鉴》(2001—2022)

从上述数据的变化来看,2000—2021年,浙江省社会经济发展可以划分为三个不同阶段。第一阶段为2000—2008年,关键词是快速工业化。随着2001年中国加入世界贸易组织,基于浙江省良好的对外交通条件、20世纪90年代充分孕育的乡镇工业基础,以及重信守诺的营商环境,浙江省制造业得到迅猛发展。其中,2003—2007年工业增加值增速均为20%左右,是近二十年浙江省工业增速最快的时期。第二阶段为2008—2017年,关键词是“城乡统筹发展”。2008年是国家推进农村改革发展的关键时间节点,从数据上看,这一阶段政府对乡村的投入开始大幅增加。受2008年国际金融危机的影响,制造业发展的势头减缓。同时,在“四万亿”投资计划的刺激下,基础设施建设迅猛上升,带动房地产业发展,成为地方经济增长的关键动力,也带来浙江省城镇土地价格和出让面积的飞速上涨。第三阶段为2017年以后,关键词是“高质量发展”。党的十九次全国代表大会首次提出高质量发展的新表述,标志着我国迈入社会经济发展的新阶段。这一阶段,一方面我国所面临的国际环境日趋严峻,国内经济发展逐渐放缓;另一方面,高质量发展、生态文明、共同富裕成为社会发展的主要理念。从数据上看,浙江省社会经济发展的各项数据都脱离了飞速增长期,处于相对高水平的稳定阶段。

社会条件形塑了土地整治的动力机制。基于上述分析,本文赞同并沿用对浙江省土地整治工作三阶段的划分。第一阶段为土地整理阶段,整治工作以对耕地后备潜力的开发为主要特征,始于1995年前后;第二阶段为农村土地整治阶段,以对存量建设用地的整治为主要特征,始于2008年前后;第三阶段为全域土地综合整治阶段,以对“田、水、路、林、村”等对象的综合整治为特征,始于2017年前后。

02

浙江省土地整治发展的阶段特征

2.1 土地整理阶段

土地整理阶段的“土地整治机制”如图5所示。

图5 土地整理阶段“土地整治机制”分析图

Fig.5 Analytical diagram of the land consolidation mechanism during the land consolidation stage in Zhejiang Province

资料来源:笔者自绘

2.1.1主要动力机制

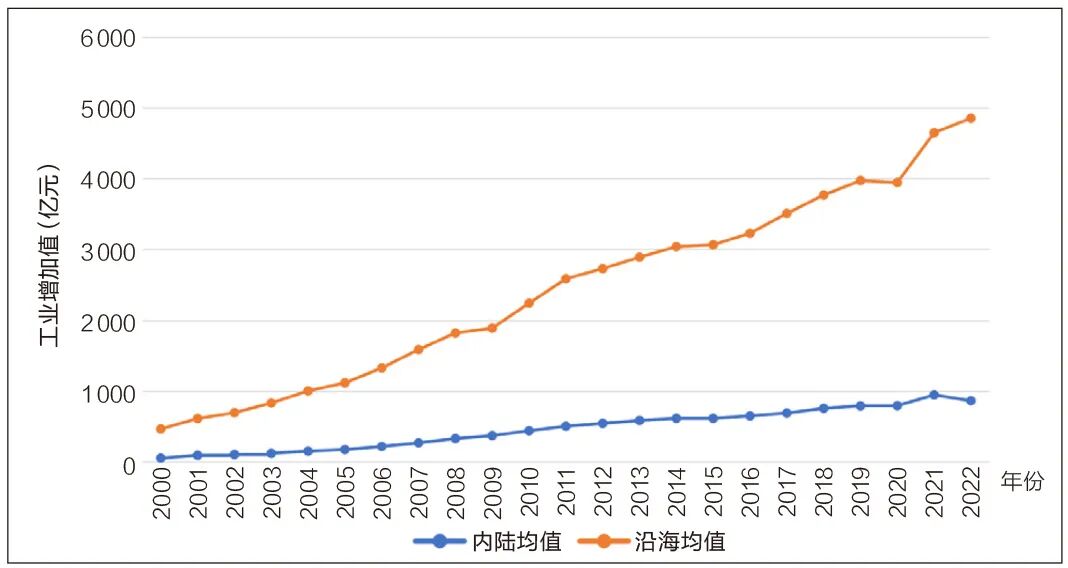

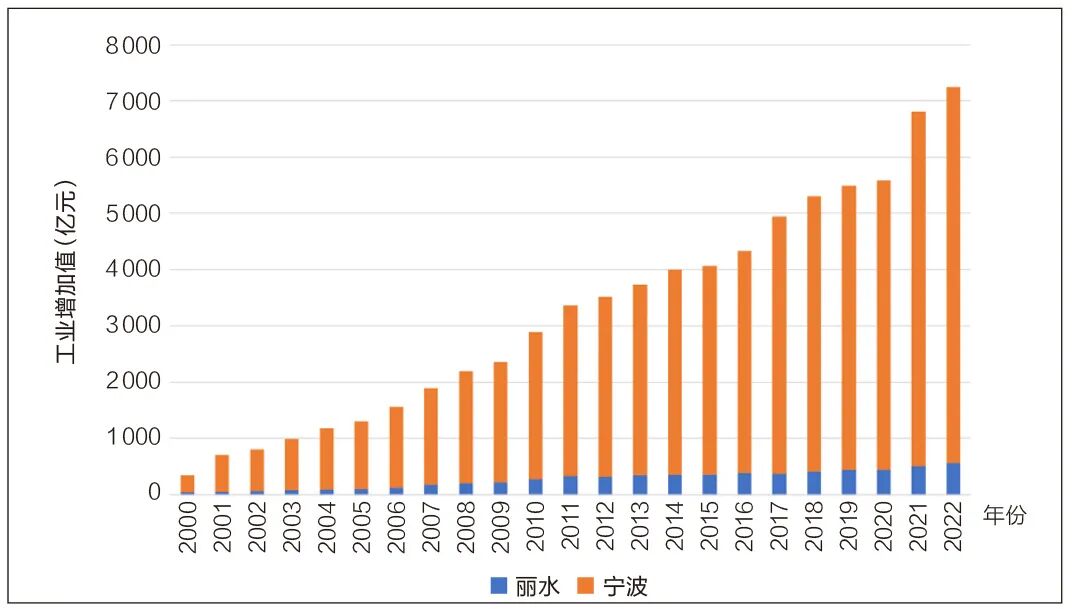

浙江省是一个区域发展条件差别较大的区域,沿海的杭州、宁波、绍兴、台州、温州等地具有良好的海运交通条件和民营经济基础,地处中部的金华市(主要是义乌市)是全国最重要的小商品贸易基地。沿海地区的工业经济发展水平远高于内陆的丽水、衢州、湖州等地(图6)。例如,宁波市长期以来的工业增加值数据是丽水市的十倍(图7),形成了巨大的区域差异,即浙江省长期以来关注的“山海差距”问题。“山”为内陆相对不发达的山区市,主要有丽水、衢州、湖州等市;“海”为相对发达的沿海市,主要有宁波、杭州、温州、台州、绍兴等市。

图6 浙江省内陆和沿海工业增加值

Fig.6 Industrial value-added in inland and coastal areas of Zhejiang Province

注:内陆工业增加值为丽水、衢州和湖州三个地级市的工业增加值平均值;沿海工业增加值为宁波、杭州、温州、台州和绍兴五个地级市的工业增加值平均值。

资料来源:《浙江统计年鉴》(2001—2023)

图7 宁波市和丽水市工业增加值

Fig.7 Industrial value-added in Ningbo and Lishui

资料来源:《丽水统计年鉴》(2000—2022)、《宁波统计年鉴》(2001—2023)

工业经济的迅速发展,导致对建设用地指标、占耕指标的需求极其旺盛,远远超过国家下达给浙江省的计划指标。1997年,国家下达给浙江省到2010年的占耕指标为666.67km2,但到2001年底,浙江省已使用661.33km2,计划指标根本无法满足快速增长的建设用地需求。另外,从“占补平衡”的角度看,沿海地区更倾向于将有限的土地作为建设用地使用,而内陆地区的建设用地需求远不及沿海地区旺盛,但具有垦造耕地的空间。一个潜在的区域土地发展权交易市场就形成了,成为浙江省土地整治第一阶段的关键动力。

2.1.2 关键制度设计

由于国家下达的计划指标远远不能满足发达地区的建设需求,在上述动力的激励下,浙江创造性地提出“折抵指标有偿调剂”“基本农田易地代保”“易地补充耕地”三个概念,实现“跨区域土地发展权交易”。其中最为关键的政策设计是“折抵指标”。浙江省1999年发布《关于加强土地整理折抵指标使用管理的通知》,提出土地整理后新增耕地的72%可以折抵建设用地指标。同年,浙江省允许“折抵指标”在全省范围内有偿调剂,使得省内欠发达地区可以在土地整理后出售折抵指标获得预算外的财政收入,而省内的发达地区则可以选择向欠发达地区购买折抵指标来满足建设用地需求。这也成为浙江省促进“山海协作”的重要机制设计之一。

“折抵指标”刚被设计出来时,还有一个重要的特点是计划外管理,可以产生计划外的建设用地指标。这一政策极大地激发了区域的指标市场交易,指标交易量不断上升,交易价格也水涨船高。折抵指标的市场价格起初为每公顷15万元左右,到2007年已达到每公顷105万~135万元,成为内陆城市财政收入的重要组成部分,形成所谓的“造地财政”。浙江省这一阶段的土地整治,以衢州、丽水等内陆城市大规模的垦造耕地为主要特征。

2.1.3整治效果评析

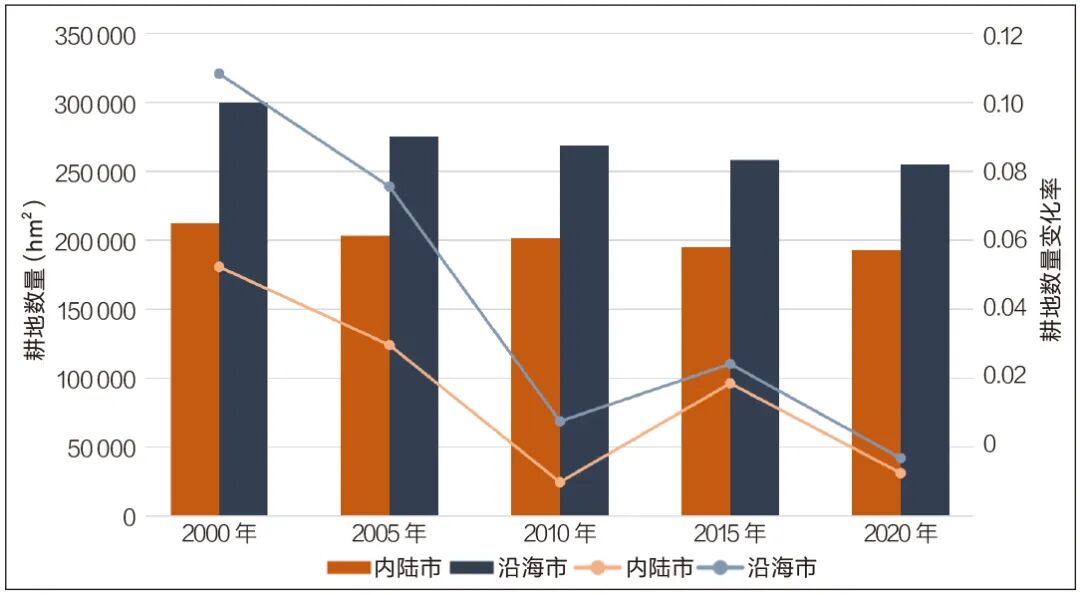

区域指标交易制度很好地解决了发达地区建设用地指标的需求问题和欠发达地区土地整治的资金问题。这一机制并不是以垦造高质量的耕地和保障粮食安全为内在目标,因此操作过程中出现了一些问题。例如,“占补平衡”采用区域考核而非项目考核制度,造成“多占少补”“实占虚补”现象,耕地数量持续下降。由于内陆城市垦造耕地的动力较强,从耕地下降的幅度来看,沿海城市要显著大于内陆城市(图8)。又如,耕地质量有所降低。由于衢州、丽水等地本身是山区市,耕地立地条件并不好,大量耕地被垦造在坡度大、灌溉条件差、耕作条件不良的区域,而沿海地区占用的耕地是为满足建设所需,占用的往往是耕地质量较好的平原地区,“占优补劣”的情况时有发生。再如,“折抵指标”采用计划外管理模式,造成建设用地的增量远远大于计划规模。截至2004年,浙江省使用“折抵指标”695.07km2,占浙江省使用建设用地总指标的58%,大大超出计划指标规模。

图8 浙江省内陆市和沿海市耕地数量及变化率

Fig.8 Quantity and change rate of arable land in inland and coastal cities of Zhejiang Province

注:内陆市耕地数量为丽水、衢州和湖州三个地级市的耕地数量平均值;沿海市耕地数量为宁波、杭州、温州、台州和绍兴五个地级市的耕地数量平均值。耕地数量变化率为增长率的绝对值,内陆市和沿海市的耕地数量增长率均为负值。

资料来源:土地利用LUCC数据

针对这些问题,国家和浙江省逐步调整政策方向。自2005年起,浙江省将“折抵指标”纳入年度计划管理。2007年,国家进一步调整相关政策,停止执行折抵指标有偿调剂政策和基本农田异地代保政策。土地整治的对象开始由未利用地转向存量建设用地。

2.2 农村土地整治阶段

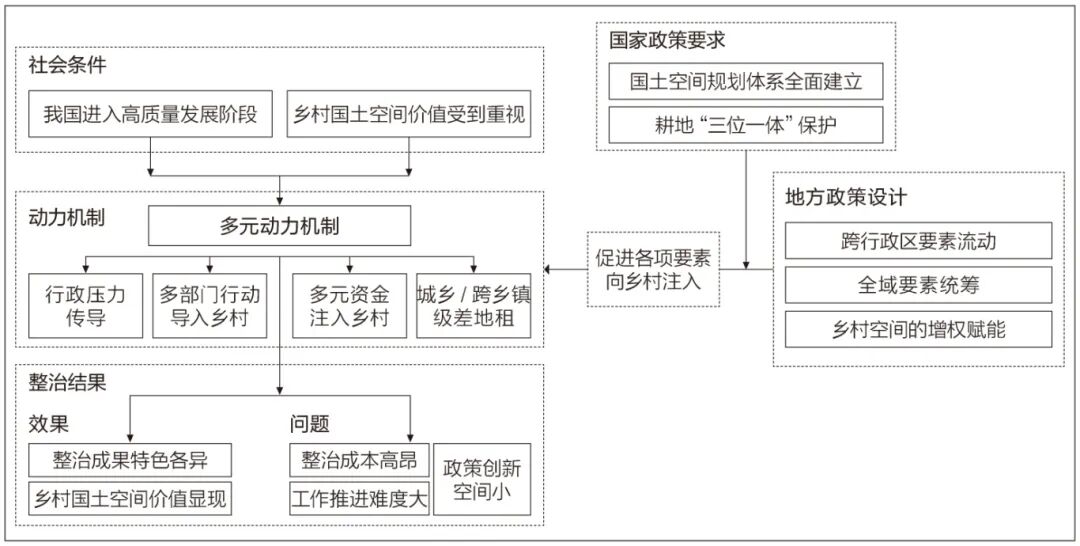

农村土地整治阶段的“土地整治机制”如图9所示。

图9 农村土地整治阶段“土地整治机制”分析图

Fig.9 Analytical diagram of the land consolidation mechanism during the rural land consolidation stage

资料来源:笔者自绘

2.2.1 主要动力机制

2008年召开的党的十七届三中全会,标志着我国进入城乡统筹发展的新阶段。党的十七届三中全会推动农村发展改革,增强乡村各类要素的流动性。乡村土地承包经营权的流转正式在国家层面得到确认;推进户籍制度改革和社会保障制度改革,促进农民进城;允许在农村集体土地上建设经营性项目,允许农民通过多种方式参与开发经营,为乡村经济的多元化发展提供空间条件。开展农村土地综合整治,也是党的十七届三中全会作出的重大决策。2008年,嘉兴市被确立为浙江省统筹城乡综合配套改革试点市,创新地开展以“两分两换”为核心的优化土地使用制度改革,促进由农民到市民的居住空间、社会保障、就业的转变。把宅基地与承包地分开,把农民住房搬迁与土地流转分开,以宅基地换取城镇房产,以土地经营权换取社会保障。“两分两换”政策在保障农民居住空间的同时,维护了其社会保障权益,促进了城乡空间资源的重构。

这一阶段,城镇的土地价格快速增长(图4),城乡间的级差地租进一步拉大,乡村要素流动加快,使得在城乡统筹过程中地方政府利用城乡级差地租大力开展乡村存量建设用地的整理在经济上成为可能。

2.2.2关键制度设计

浙江省在推出“折抵指标”的同时设计出针对建设用地整理的“复垦指标”。2005年,“折抵指标”纳入计划管理之后,“复垦指标”并未纳入计划管理,且可以开展跨市交易,以鼓励对存量建设用地的复垦整理。“复垦指标”是增减挂钩指标的前身。2008年6月,在浙江省的探索基础上,国土资源部开始全面推广增减挂钩政策。增减挂钩政策提供了两项重要的政策红利。其一,增减挂钩是一种“既有指标又有空间”的政策工具,即通过增减挂钩,既能在计划之外额外增加建设用地数量指标,也能在既有的“允许建设区”外,增加城镇的空间规模。拆旧区复垦的耕地还能解决占补平衡问题,可谓“一举三得”。其二,增减挂钩政策还创造了一个极具经济与金融价值的指标——增减挂钩节余指标,即没有使用完的建设用地指标还能实施交易,增加地方预算外的财政收入。由于增减挂钩节余指标具有很高的价值,地方金融机构也乐于参与其中,将其作为标的从而贷款给基层政府,为整治工程注入初始资金。如2005年1月—2008年,嘉兴市秀洲区开展74个农村建设用地复垦工程。通过对土地整治项目的组合包装,秀洲区新农村发展有限公司(国有独资)向嘉兴市农业发展银行借贷1.2亿元。

针对乡村空间优化过程中基本农田的碎片化问题,2011年,浙江省颁布《浙江省土地利用总体规划条例》,这又是一项政策创新——提出“基本农田整备区”。整备区是一个规划基本农田连片区域,在优质耕地连片划入整备区的过程中,整备区外相应数量零星分散、质量较差的基本农田可以调出。这一政策给出基本农田调整的可能性。增减挂钩政策与“基本农田整备区”政策极大程度上兑现了不断扩大的城乡级差地租,城乡土地发展权交易成为这一阶段基层政府积极开展农村土地整治的重要动力。

2.2.3整治效果评析

增减挂钩过程中需要一定的空间安置拆旧区域的村民,这在现状乡村人均建设用地较高的地区实施的可能性相对较大。浙江省地理空间特征差异较大,位于浙江省北部太湖平原的嘉兴市,地势平坦、水源丰沛,耕地质量优良,村庄分布广泛而分散。2008年前后,嘉兴市人均宅基地面积达到170m2(几乎为南部山区城市温州市的2倍),户均宅基地面积高达733m2 ,远高于国家相关标准的要求,整治潜力巨大;加上前文所述统筹城乡综合配套改革试点的政策驱动,再有不断上涨的城镇土地价格作为经济支撑,嘉兴市成为这一阶段浙江省土地整治工作成效最为突出的区域。例如,平湖市新埭镇姚浜村,2009年在全国首个实行“整村土地流转”,实施农房整村、整组搬迁;又如,海盐县百步镇现状村庄建设用地为812hm2,土地整治后,村庄建设用地减少425hm2,园地减少203hm2,耕地增加266hm2,工矿用地增加364hm2,建制镇用地增加63hm2,实现耕地增加,乡村建设用地集约化,以及乡村建设用地转移到城镇与工矿用地的目标。

农村土地整治将土地整治的重点从耕地后备资源转移到存量建设用地上。由于增减挂钩的经济动力主要来源于城乡级差地租,实施过程中容易出现一些问题,包括过度追求增减挂钩周转指标和节余指标、整理出的耕地质量不高、农民的利益容易受到侵犯等。从本质上看,土地整治还是服从于为地方城镇化提供要素的基本目的。

2.3 全域土地综合整治阶段

全域土地综合整治阶段的“土地整治机制”如图10所示。

图10 全域土地综合整治阶段的“土地整治机制”分析图

Fig.10 Analytical diagram of the land consolidation mechanism during the whole-region comprehensive land consolidation stage

资料来源:笔者自绘

2.3.1主要动力机制

浙江省在全国较早关注乡村的全面发展。2003年,浙江省委、省政府作出实施“千万工程”的重大战略决策。“千万工程”经过乡村基础环境整治、人居环境整治、美丽乡村建设三个阶段的不断推进,到2017年前后,浙江省乡村地区的设施配套、人居环境、风貌形象都有了翻天覆地的变化(2017年政府对乡村的投入基本达到高水平的稳定阶段)。乡村空间不再是城镇化要素的“蓄水池”,而是浙江省实现山、林、水、田、海“美丽国土”的重要承载空间。

随着我国工业化、城镇化速度的放缓,由区域土地价值差异、城乡土地价值差异产生的土地整治经济动力明显减弱。但在城镇化还没有完全结束的阶段,这依然是土地整治的动力之一,这种动力机制将最终转移到高价值的乡村国土空间引导和促进土地整治工作的路径上。但在当前阶段,主要动力机制更多来自政府主动实施乡村国土空间调整。一方面,政府通过不同部门,将具体行动和资金投入乡村地区;另一方面,政府将土地整治工作作为工作考核的重要对象,以行政考核的方式,督促和激励地方政府开展工作。如2023年,浙江省将全域土地综合整治列入省政府十项重点工程,纳入省政府对地市的考核。

2.3.2关键制度设计

在国土空间规划体系建设的背景下,国家土地政策的统一性不断增强。在建设用地指标方面,在“三线划定”工作结束的背景下,城镇开发边界规模和空间已经锁定,上一阶段增加挂钩政策产生的“既有指标又有空间”的红利不复存在。在耕地保护方面,对耕地、永久基本农田的质量高度重视,以及全面推进永久基本农田连片整治的工作,推动永久基本农田“小田”变“大田”,从“满天星”到“百千万”,防范整治过程中单纯为建设项目落地造成永久基本农田被动调整而导致的碎片化现象。

在地方政策设计上,2022年11月,浙江省推动跨镇域范围全域土地综合整治,实施更大范围的城乡要素流转,解决单个乡镇内整治要素单一、整治潜力不足和经济平衡困难的问题。

全域土地综合整治的精髓在于“全域”,“全域”意味着空间的整体性与系统性,在乡村空间体现山、水、林、田、湖、草是一个“生命共同体”的理念。“全域”意味着土地整治不再是自然资源部门单独主责的部门工作,而需要地方政府全面承担责任。“全域”意味着部门统筹,能够有效整合政府纵、横系统的多项行动与资金,以推进全域土地综合整治工作,这也是浙江省推进“千万工程”的重要经验。浙江省全域土地综合整治一般涉及自然资源、水利、农业、交通、环保、林业、发改、财政等多个部门,资金渠道更加多元。除了传统的土地整治专项资金、增减挂钩节余指标收益之外,可以整合不同部门的各项工作资金,也可以借助国家相关金融支持政策开拓专项债等资金渠道。

对乡村空间的增权赋能也在政策探索中,如浙江省在探索一些整治金融政策创新,将整治中产生的各类指标和资源作为抵押物向银行融资等。

2.3.3整治效果评析

这一阶段的土地整治效果主要体现在乡村国土空间的价值逐渐体现,不同地区根据地方资源禀赋、经济条件开创了不同类型的整治模式,形成特色各异的整治成果。典型的类型有三种。一是近郊综合开发整理型,以位于杭州市近郊的双浦镇为代表。这种类型的土地整治结合较好的区位条件,借助优美的乡村景观,主要利用存量建设用地,大力发展乡村旅游产业,成为市民休闲、农民增收的网红打卡地。二是低效工业用地整理型,以杭州市乔司街道为代表。这种类型的土地整治主要针对存量低效工业,实施产业升级、耕地连片和居住环境提升。如乔司街道整治区内实现征收和流转土地365.33hm2 ,完成土地复耕和生态修复31hm2,集聚形成7个产业园区,入驻服装企业1300多家。三是农地开发与现代农业发展型,以衢州市衢江区廿里镇为代表。这种类型的土地整治主要借助耕地的整理发展现代农业。如衢州市衢江区廿里镇全域土地综合整治,通过“山海结对”提供土地整治资金,垦造耕地302.73hm2,建设高标准农田323.33hm2;引入现代化农业企业,村集体对入驻农业企业进行投资入股,并优先雇用当地村民,使得当地农民形成租金、分红、薪资“三位一体”的收入结构,实现共同富裕。

全域土地整治工作面临诸多挑战。首先是整治的成本问题。由于全域整治工作的主要对象是存量空间,投入的资金成本和社会成本都极高。此外,浙江省城镇化快速发展的阶段已基本结束,通过城镇化释放的土地级差红利也已消耗殆尽,过多采用专项债、银行融资等资金渠道存在增加地方债务的风险。其次是全域土地整治工作对政府的统筹能力提出较高要求。无论是纵向任务层层衔接传导,还是横向部门协同共进,都需耗费大量的行政成本和交易成本,对政府的治理能力提出挑战。最后是在目前土地政策全面收紧的背景下,开展政策边际创新的空间变小。长期以来,浙江省土地整治工作的一个重要特色是善于在符合国家政策要求的前提下开展适应本地社会经济发展需求的政策创新,但目前国家基于耕地保护制度的严肃性和统一性压缩了地方开展政策创新的空间。

03

结论与相关建议

3.1 结论

二十年来,浙江省在土地整治工作中结合当时的社会经济发展背景、发展条件和发展目标,积极开展政策的“边际创新”,释放土地整治的动力,形成丰硕的成果,在全国具有示范意义,并形成宝贵的“浙江经验”。

本文认为土地整治的“浙江经验”主要包括三个内涵。第一,在全国范围内,浙江省对乡村工作的重视、对乡村国土空间价值的认知是最早的,持续推进“千万工程”,为乡村“增权赋能”。第二,浙江省的经济发展水平和城镇化水平较高,是其土地整治取得成功的重要原因,特别是抓住2000年以后工业化和城镇化高速发展的机遇,较早地关注乡村发展,使得乡村发展较早地分享城镇化的收益,获得较大的发展机遇。第三,在土地政策层面,浙江省非常善于开展“边际创新”,即在国家政策的背景下,针对地方的资源禀赋和社会经济的发展现状,开展土地政策创新。由于浙江省民营经济发达,市场经济氛围浓厚,在创新过程中,浙江省非常尊重市场经济的发展规律,政策设计体现出市场经济在土地资源配置中的基础性地位。

在浙江省土地整治的三个阶段,全域土地综合整治工作面临的挑战最大,它是一种全面、整体提升优化乡村国土空间的政策工具。当下乡村承担着保障粮食安全、生态安全和维护社会稳定的重任。乡村空间的重构,既需要投入巨大的成本,又因为空间要素分散,难以产出如城市空间般的经济效益,发展难度远高于城市空间。

3.2 相关建议

本文对当前全域土地综合整治工作的开展提出如下建议:第一,既需要“有效市场”,更需要“有为政府”。既要保障各类资源投入的经济效率,也有赖于全面考虑社会和环境效用,单一依赖政府投入和行政压力,或单一依赖市场经济回报都很难持续,需要多元的动力机制共同推动。第二,需要有重点、有时序、差异化地开展工作,不宜不分条件地全面铺开。乡村国土空间的重构是一个漫长的过程,切忌“运动式”开展,造成资源的低效配置,既需要如浙江“千万工程”一般持续、广泛地耕耘,也需要差异化地对待,尊重乡村空间要素分散的基本特点,有重点地选择禀赋条件好、资源投入有回报的区域,结合政府、市场“两只手”来实施。第三,应高度重视乡村空间增权赋能,在创新路径中给予基层更多自主发挥的空间。广袤的乡村空间是我国基层创新的摇篮,浙江省深厚的基层创新传统和意识是“浙江经验”的核心组成部分。国家一贯倡导基层“首创精神”,应在土地政策层面给予基层创新更多的灵活性,让基层创新为乡村空间的发展赋予更多可能。

致谢

感谢广州市城市规划勘测设计研究院黄丹奎、徐云耘对本文图、表所作的贡献。

立即订阅

立即订阅